一、研究背景與研究意義

研究背景:在20世紀初,Pickering和Ramsden等人發現固體顆粒可以作為乳液穩定劑使用。後來,科學家發現顆粒也可以用來穩定泡沫。與使用表面活性劑構建的乳液/泡沫不同,顆粒穩定具有明顯的優勢,如更好的界面穩定性、無毒性和對環境影響不敏感。因此,顆粒穩定的泡沫和乳液系統有可能在食品、藥物輸送和化妝品領域獲得更多的應用。

研究意義:蛋白質顆粒的性質成為近十年來科學家們感興趣的熱門話題。由于它們的特性可以根據粒子适用的場景進行調整,因此可以獲得所需的功能特性。盡管一些作者試圖将蛋白質和顆粒區分作為乳液/泡沫穩定劑,但對于新皮克林時代的“新”方面仍然存在很多混淆。因此,本文通過介紹經典的皮克林穩定機制,闡明了粒子穩定界面的内部機制和原理。通過總結蛋白質的額外/不同作用,解釋了蛋白質在界面中的适應性行為與蛋白質結構之間的關系。此外,還介紹了蛋白質在界面穩定之外的功能,如封裝、掩味和皮克林顆粒的催化特性。最後,在現有的研究基礎上引發了深層次的思考,提出了“可食用毛細管泡沫”的新概念,并進行了新的展望。預計從目前該領域的衆多研究中獲得的認知将有助于研究人員改善現有材料,發明更多的配方,促進更多工程應用的探索。

二、成果介紹

2.1 粒子穩定機制

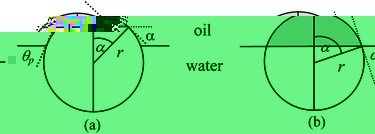

自從Pickering穩定的乳劑最初在一個世紀前被披露以來,穩定機制已經被系統地評估。界面面積的減少是顆粒在兩相界面聚集的主要動力來源。天然蛋白質分子傾向于從界面上解吸,因為捕獲能量與促進布朗運動的熱能相當,因此天然蛋白質分子在兩相界面上顯示出快速交換,這與顆粒的吸附行為形成對比。吸附在界面上的顆粒幾乎不能移動,表明顆粒被界面上的界面能所捕獲。與蛋白質分子的兩親特性相反,顆粒的潤濕性是決定皮克林穩定機制的主要因素。許多研究表明,要獲得穩定的皮克林乳液,顆粒的潤濕性是最關鍵的因素,由三相界面的接觸角θ來量化,如圖1所示。

圖1. 在油/水界面上具有不同接觸的顆粒的可能位置

假設顆粒能夠被油和水潤濕(即θ在0°和180°範圍内),自由能的減少通常超過熱能的數量級。因此,隻要沒有額外的成分被吸附在顆粒或兩相界面上,就可以認為适當大小的顆粒的吸附實際上是不可逆的(圖2)。

圖2. 油/水乳劑表面和/或連續相中顆粒的示意圖

3. 蛋白質的額外/不同的效果

3.1 球狀蛋白的斑點性

大多數球狀蛋白以不同的方向吸附在兩相界面上,它們的疏水性空腔面向非極性油相。然而,分子動力學模拟預測,蛋白質在極性增加的界面上随機吸附,并逐漸嵌入到疏水相中。蛋白質在極性較低的界面上經曆了增加的界面拉伸應力,導緻加速展開。在沒有線張力影響的情況下,使用具有均勻潤濕性的皮克林顆粒生産的乳液在熱力學上是不穩定的,盡管它們在動力學意義上是非常穩定的。熱力學穩定性的缺乏源于這樣一個事實,即在吸附在液滴表面的顆粒之間仍有一個暴露的油/水界面。事實表明,形成這個裸露界面的正自由能總是超過了顆粒的負吸附貢獻。盡管如此,通過使用具有明确規定的适當不同潤濕性區域的顆粒(Janus顆粒),顆粒吸附的奉獻能夠得到明顯的提高。當均勻潤濕的顆粒吸附到油/水界面時,一些顆粒被轉移到較不潤濕的階段。油/水界面張力的降低是吸附的驅動力的來源。

圖3.(a)一個帶有非極性帽的極性Janus粒子(陰影); (b)較大範圍的非極性蓋使α>θp成為可能

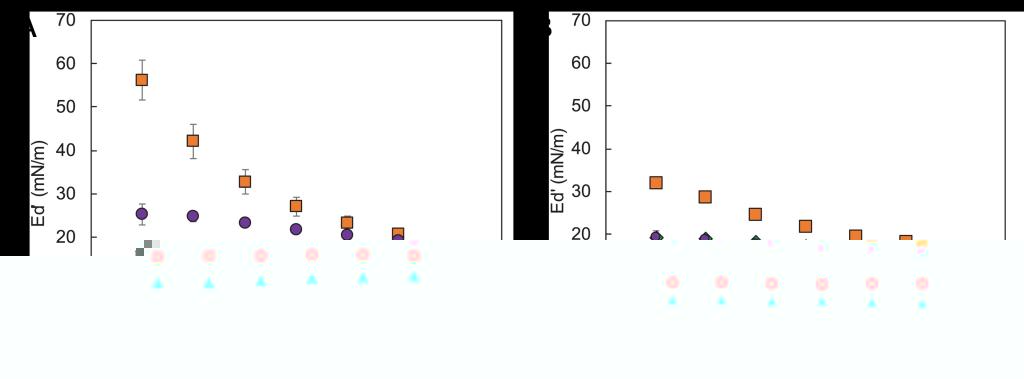

3.2 界面流變學

在蛋白質穩定的兩相系統中,除了降低表面張力外,蛋白質在氣泡或油滴周圍形成連貫的粘彈性薄膜,從而穩定分散體,防止凝聚。即使大多數蛋白質是兩親性的,但由于二級和三級結構的分歧,它們的表面活性也不同。在短時尺度上,蛋白質的吸附受到擴散的調節。然而,在長時間尺度上,被吸附的蛋白質分子需要克服表面壓力和靜電能量障礙,将自己固定在界面上。吸附後,蛋白質的構象會從其自然狀态發生變化。研究發現,與球狀蛋白相比,靈活的随機卷曲蛋白在吸附後在界面上重新排列的速度明顯更快。當疏水側鍊向流體界面的非水側轉移時,分子重新排列發生了,導緻球狀蛋白分子的部分解折疊。因此,吸附後構象改變的程度和速度主要取決于蛋白質分子的構象穩定性。

3.3 界面中的蛋白質的适應性行為

構象變化以及表面疏水性和分子柔韌性的相關增加對于提高球狀蛋白的乳化能力至關重要。球狀蛋白的表面活性與其分子靈活性和對界面構象變化的敏感性高度相關。研究人員提出球狀蛋白在吸附狀态下表現出所謂的熔融球态構象。熔融球狀态由疏水相互作用引起的二級結構片段的非特異性結合定義,導緻暴露于水性條件下的疏水簇的建立,如疏水染料結合增加所證明的,導緻蛋白質的兩親性增強,因此增加了表面活性。

3.4 微凝膠顆粒

除了可以穩定兩相界面的天然蛋白質外,微凝膠顆粒近年來逐漸進入科學家的視野,并在乳液/泡沫多相體系中獲得青睐。微凝膠顆粒被描述為由分散在相應溶劑中的交聯聚合物分子組成的微觀3D網絡。微凝膠結構的穩定性歸因于共價鍵和強非共價鍵的可用性。總之,微凝膠可分為兩個子類别:納米凝膠(直徑<0.5 μm)和微凝膠(直徑範圍從0.5到5 μm)。由于所組成的聚合物鍊的親水性,大多數微凝膠顆粒傾向于水相,但顆粒會膨脹而不是溶解在水相中。這種行為主要是微凝膠結構交聯的結果。微凝膠響應于外圍因素(例如,pH、離子強度、溫度和溶劑組成)表現出可逆的溶脹和去溶脹特性。這些屬性使我們有機會通過控制聚合物間或/和聚合物-水的相互作用來設計具有受控和環境響應屬性的粒子。

3.5 植物蛋白和動物蛋白之間的差異

與基于動物的蛋白質相比,基于植物的蛋白質表現出較低的起泡性和乳化性,以及較低的泡沫穩定性和乳液穩定性。關于界面特性,植物蛋白傾向于緩慢地吸附在氣或油/水界面,通常會産生具有低膨脹和剪切模量的界面。大多數植物蛋白穩定界面的儲能模量也表現出低應變依賴性,至少在膨脹方面,特别是不太明顯的軟化行為。最近的研究表明,一些植物蛋白在氣/水界面處具有高膨脹模量(與動物蛋白在同一範圍内),可以成為出色的泡沫穩定劑。鑒于它們在油/水界面處的表面電荷較低(這往往會導緻液滴絮凝),它們在穩定乳液方面的功能通常不如球蛋白。

圖4.(A)乳清蛋白穩定的氣/水界面膜的表面剪切流變學; (B)乳清蛋白和聚集的乳清蛋白在氣/水界面的表面壓力等溫線。

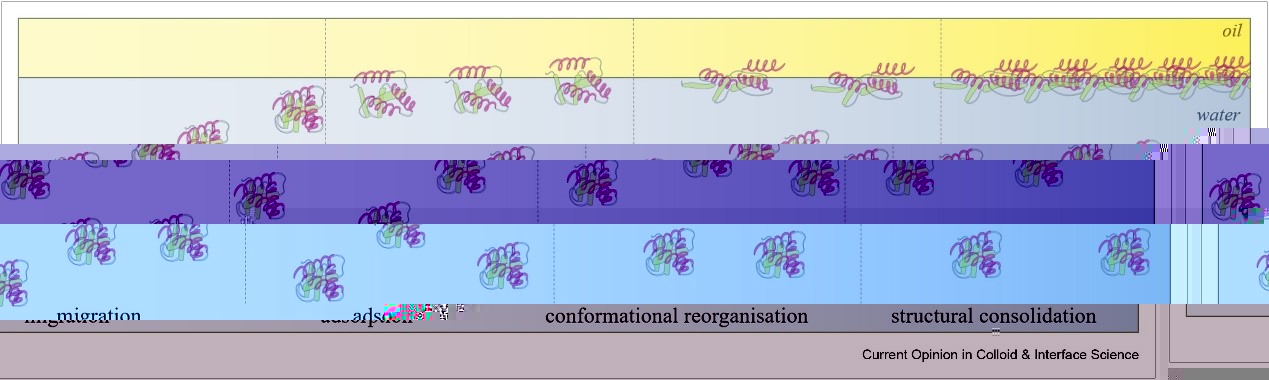

4. 界面蛋白的狀态和條件——它們與性能的關系

蛋白質在油/水或氣/水界面穩定的描述分為四個主要過程:(1)蛋白質從水相向界面擴散,(2)蛋白質吸附到兩相界面,(3)構象重組和(4)形成穩定的界面蛋白膜(圖5)。在乳化過程中,包裹在油/水界面上的蛋白質層在微觀尺度上受到機械應力的作用發生變形,從而導緻團聚和絮凝,從而在宏觀上影響乳液的穩定性。在生産過程中,不同類型的機械應力(主要是剪切和膨脹)同時作用在界面蛋白層上。因此,在闡明膜的形成和穩定性機制時,需要獨立測量每種應力類型的膜響應關系。在這種情況下,膨脹被定義為三維尺度上的壓縮和擴展。同時,剪切是随油/水界面發生的二維尺度變形。一般來說,能夠抵抗機械應力的蛋白質膜的建立依賴于蛋白質在油/水界面的分子間相互作用。已經表明,在界面層形成過程中吸附蛋白質的分子間相互作用有助于界面膜的粘彈性,從而影響蛋白質層的穩定性。界面處的這些相互作用涉及氫鍵、靜電相互作用、疏水相互作用、範德華力、共價二硫鍵和流體動力學相互作用。

圖5. 蛋白質的界面穩定的不同階段示意圖

5. 超越界面穩定性的功能

5.1 封裝、掩味

表面活性和成膜特性的結合使蛋白質成為用于生物活性封裝的塗層材料的理想選擇。因此,具有表面活性的蛋白質傾向于集中在界面處。延長的肽鍊通過分子間相互作用(即氫鍵和/或靜電鍵、疏水相互作用等)連接,從而在幹燥時在最外層形成蛋白質基質。大多數蛋白質可以直接在溶液中形成薄膜。蛋白質膜形成的機制主要涉及由熱、溶劑或pH變化引發的蛋白質變性。延長的肽鍊被新的分子間相互作用束縛,随後形成蛋白質膜基質,該過程取決于蛋白質類型,加工條件的典型例子是通過熱處理蛋白質形成蛋白質凝膠,其中蛋白質分子的展開伴随着最初隐藏的疏水氨基酸殘基的暴露,随後蛋白質分子的自聚集形成一個三維網絡。

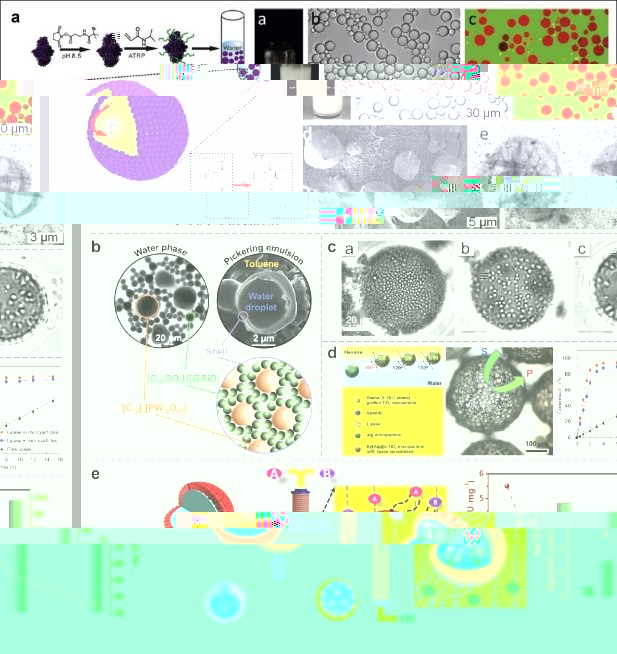

5.2. 皮克林界面催化

膠體顆粒是形成Pickering乳液的主要成分。一般來說,顆粒的材料、質地和功能決定了所制備乳液的具體應用。上一節讨論了各種類型的粒子和相應的皮克林乳液的最新發展。在本節中,我們重點介紹了近年來在催化、材料和生物醫學等常見領域中應用的衆多功能性顆粒穩定乳液。

Pickering乳液因其穩定性高、界面面積大、産品易于分離和催化劑回收容易而被認為是界面催化的優良平台。因此,Pickering乳液的界面催化研究是Pickering乳液應用研究的熱點。已經有研究将不同的催化劑甚至酶包封在Pickering乳液中以提高催化反應速率,這表明Pickering乳液的應用實際上是保持生物催化劑活性和提高催化性能的有效途徑。近年來,研究人員在該領域不斷取得突破,使得Pickering乳液催化研究中的級聯催化和界面催化越來越受到關注(圖6)。

圖6. 皮克林界面催化

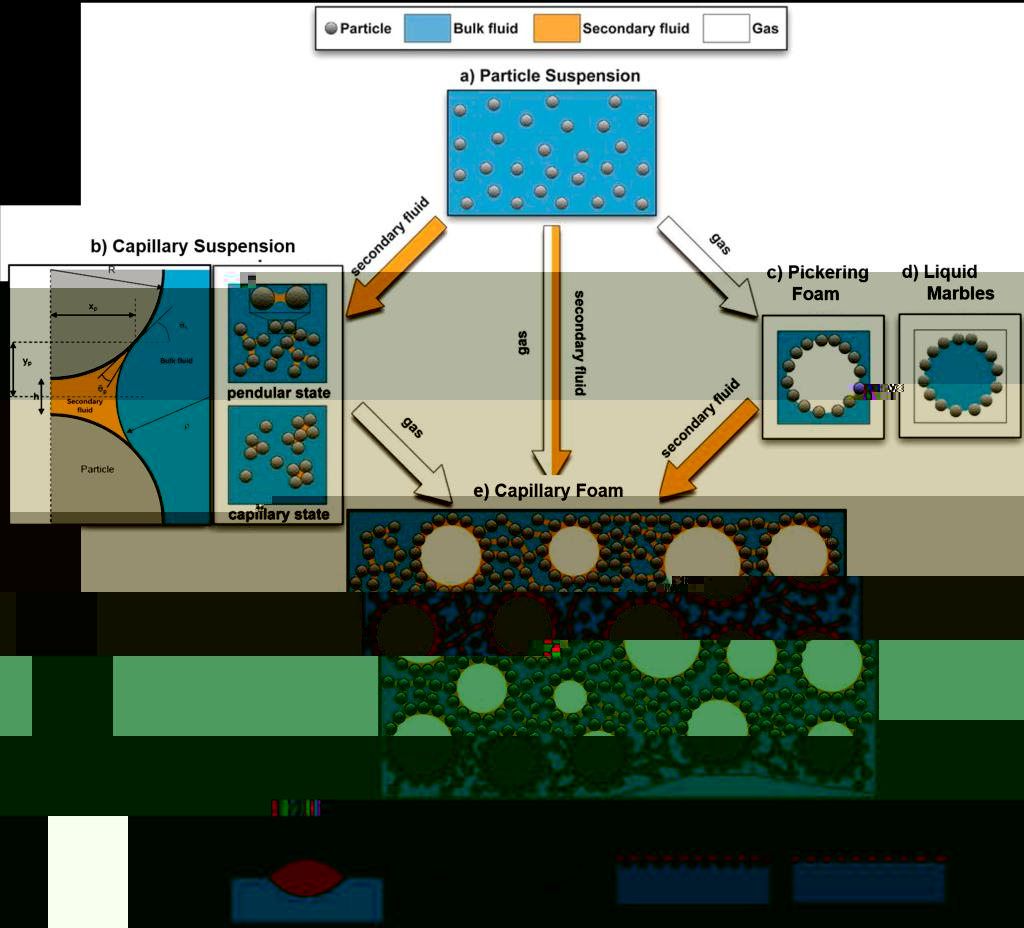

6. 毛細管泡沫

“毛細懸浮液”理論為解決膠體顆粒制備長期穩定的泡沫體系問題提供了新思路。2014年,Behrens等人發現将氣體引入“毛細管懸浮”系統會導緻氣泡被薄複合層覆蓋。該薄層由二級液體和吸附顆粒形成。同時,由二級液體形成的液橋将顆粒連接起來形成固定氣泡的網絡,由此産生的泡沫(稱為“毛細泡沫”,圖7)表現出非常高的穩定性。基于此,我們課題組在前期工作中嘗試通過熱處理制備分離乳清蛋白顆粒,并通過分離乳清蛋白顆粒與椰子油的結合制備“毛細管泡沫”。研究發現,分離乳清蛋白顆粒可以與油相形成複合層,包裹在氣泡表面,從而實現氣泡的長期穩定,這表明“毛細管泡沫”在泡沫食品中的發展潛力。

圖7. 毛細管泡沫

三、研究結論及展望

本文通過介紹Pickering穩定的經典機制,闡明了粒子穩定界面的内部機制和原理。通過總結蛋白質的附加/不同作用,解釋了蛋白質在界面中的适應性行為與蛋白質結構之間的關系。此外,還介紹了蛋白質除了界面穩定之外的功能,如包封、掩味和Pickering顆粒的催化性能。最後,在現有研究基礎上引發了深入思考,提出了“可食用毛細泡沫”的新概念,并做出了新的展望。綜上,我們可以知道它蛋白質顆粒将如何滿足已知的需求,因為我們可以了解它的互補優勢,并将使我們在合理的時間内獲得有價值的産品。

論文相關信息

相關工作發表于Advances in Colloid and Interface Science雜志上(IF 15.19)

第一作者:占福朝(fuchaofood@mail.hzau.edu.cn),食品科學與工程流動站博士後,77779193永利官网食品科技學院

通訊作者:李斌(libinfood@mail.hzau.edu.cn),二級崗教授、博士生導師,77779193永利官网研究生院常務副院長

原文鍊接

https://doi.org/10.1016/j.cis.2022.102743

審核人:劉石林

編輯:王丹娟